山东潍坊峡山区,2010年9月,一场乡野国际马拉松。 (孙树宝/图)

“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉。”我是一名出生在山东农村的摄影记者,我喜欢双脚站在泥土里进行采访和拍摄的感觉,艾青的诗句恰如其分地表达了我的心情。

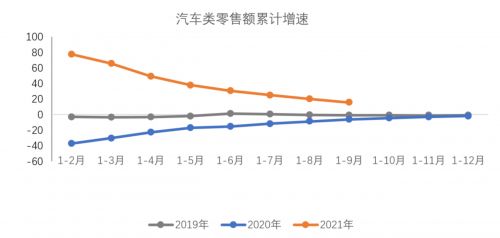

(相关资料图)

(相关资料图)

山东安丘,2015年6月,玩滑板的孩子。 (孙树宝/图)

山东临朐,2014年7月,忙碌的农产品“经纪人”。 (孙树宝/图)

山东安丘,2013年11月,房屋翻建。 (孙树宝/图)

中国是农业大国,解决“农业、农村、农民”的三农问题,是民族复兴的基础。这组纪实图片开始于2010年,故事里有披星戴月的劳作,有栉风沐雨的艰辛,也有收获的喜悦和对未来的执著。

山东临朐,2014年7月,雨后,人们在刚硬化过的路面上打篮球。 (孙树宝/图)

山东安丘,2016年11月,为奶牛治病。 (孙树宝/图)

山东潍坊,2012年9月,“老外”在菜地里捕捉昆虫,学“种地”。 (孙树宝/图)

有一次,一场乡野国际马拉松赛事举办,吸引了十里八乡的村民争相围观。一位老人一边抽着旱烟袋,一边憨笑着对我说:“听说有‘老外’,我就来瞧瞧。快80岁了,这还是我第一次见到外国人呢!”而到了后来,一个又一个国家的“老外”来到中国农村,学习农业种植、田间管理和农业致富的经验。

山东安丘,2017年5月,乡村电影。 (孙树宝/图)

山东潍坊寒亭区,2013年9月,收获莲藕。 (孙树宝/图)

偏远山区的小山村在硬化路面之前,一到雨天人们出门便是两脚泥,道路硬化后,孩子们也可以在家门口打篮球。记得在我小时候,每次村里放电影,孩子们通常是连饭都不吃就搬起小板凳到放映的地方占座,开一包五香瓜子,在流动的光影中度过一个个美好的夏夜。然而,不记得从什么时候开始,电影下乡吸引过来观影的人变得越来越少,电视和智能手机的普及,改变了农村人靠电影丰富精神文化生活的习惯,居住在乡村的人们也可以迅速、便捷地接收丰富多彩的资讯。

山东寿光,2018年8月,洪水中,菜农查看大棚受灾情况。 (孙树宝/图)

山东寿光,2018年8月,蔬菜大棚遭受水灾,菜农排水自救。 (孙树宝/图)

在发展前行的道路上,遭遇挫折和困难是在所难免的。有一年,以蔬菜种植闻名的山东寿光遭遇了洪水,众多蔬菜大棚被淹,一位村民在及胸深的积水中查看大棚受灾情况;在另一个村子,排水管并排着挤满了出村道路。尽管经历波折和困难,也动摇不了农村的人们对于美好生活的期待和向往。

山东安丘,2013年9月,一处新村等待搬迁。 (孙树宝/图)

山东安丘,2013年11月,闲置的“铁牛”。 (孙树宝/图)

2023年5月的一天,我前往四川拍摄农业机械化作业收获。当我来到四川成都邛崃的一处农村时,一位老人用手中的小镰刀割麦,在他的不远处是轰鸣作业的农业收割机械,我瞬间感受到这十几年所拍摄的这组专题到了可以收尾的时候了。中国科技的进步与社会的发展,已经极大地改变了我们的农业。有了科技的加持助力,农业种植实现了祖辈口中所说“铁牛耕地”的作业方式,当然,现实中实现的远不止这一点。

山东青州,2023年3月,被淘汰的“彩电”。 (孙树宝/图)

山东临朐,2020年7月,乡村里的“文化墙”。 (孙树宝/图)

山东临朐,2020年10月,山村滑翔伞大赛。 (孙树宝/图)

两脚站在泥水里,身体打在雨水中,内心是火热的。我用镜头对准这些农村日常的点点滴滴:旧房子被翻建,乡村的孩子们也玩起了时髦的滑板,只能满足简单需求的小型拖拉机被闲置,偏远山村里旧彩电被大尺寸液晶电视取代……每一次小的去旧换新,每一次辛勤劳作迎来收获,每一次遭受困难时的坚忍与跨越,这些细碎、繁多的生活细节,都是奔向美好生活的佐证,都是这里的人们努力实现着的乡村振兴。

四川邛崃,2023年5月,麦田里,小镰刀遇上大机器。 (孙树宝/图)

(山东)孙树宝 图、文

关键词: